Selezione opere

SCHERMO - DISEGNO VERTICALE / ORIZZONTALE, 1957

Tempera su carta

70 × 100 cm

nel Catalogo Generale

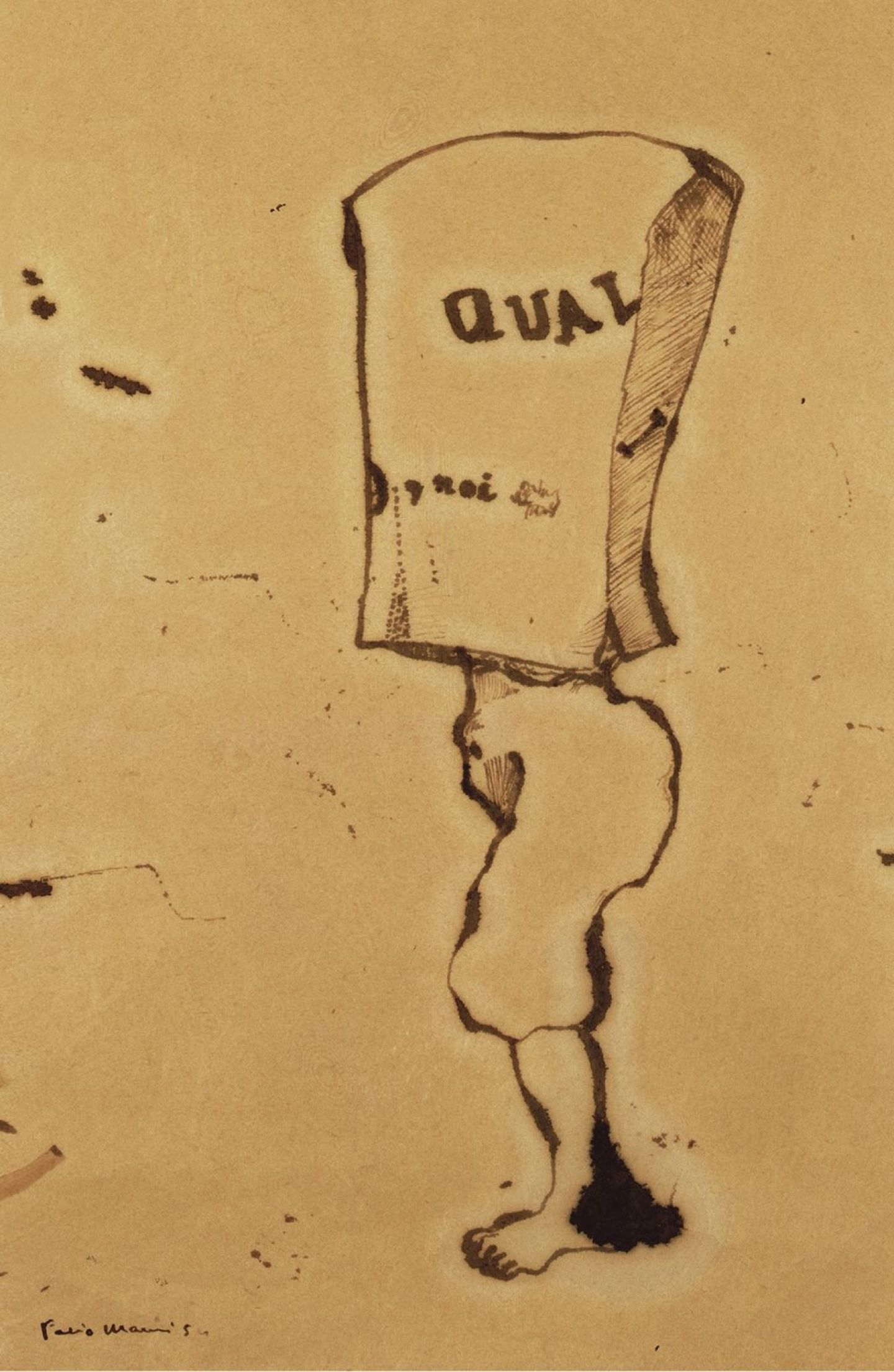

UN UOMO QUALUNQUE NEL SACCO, 1954

China su carta

27 × 20 cm

nel Catalogo Generale

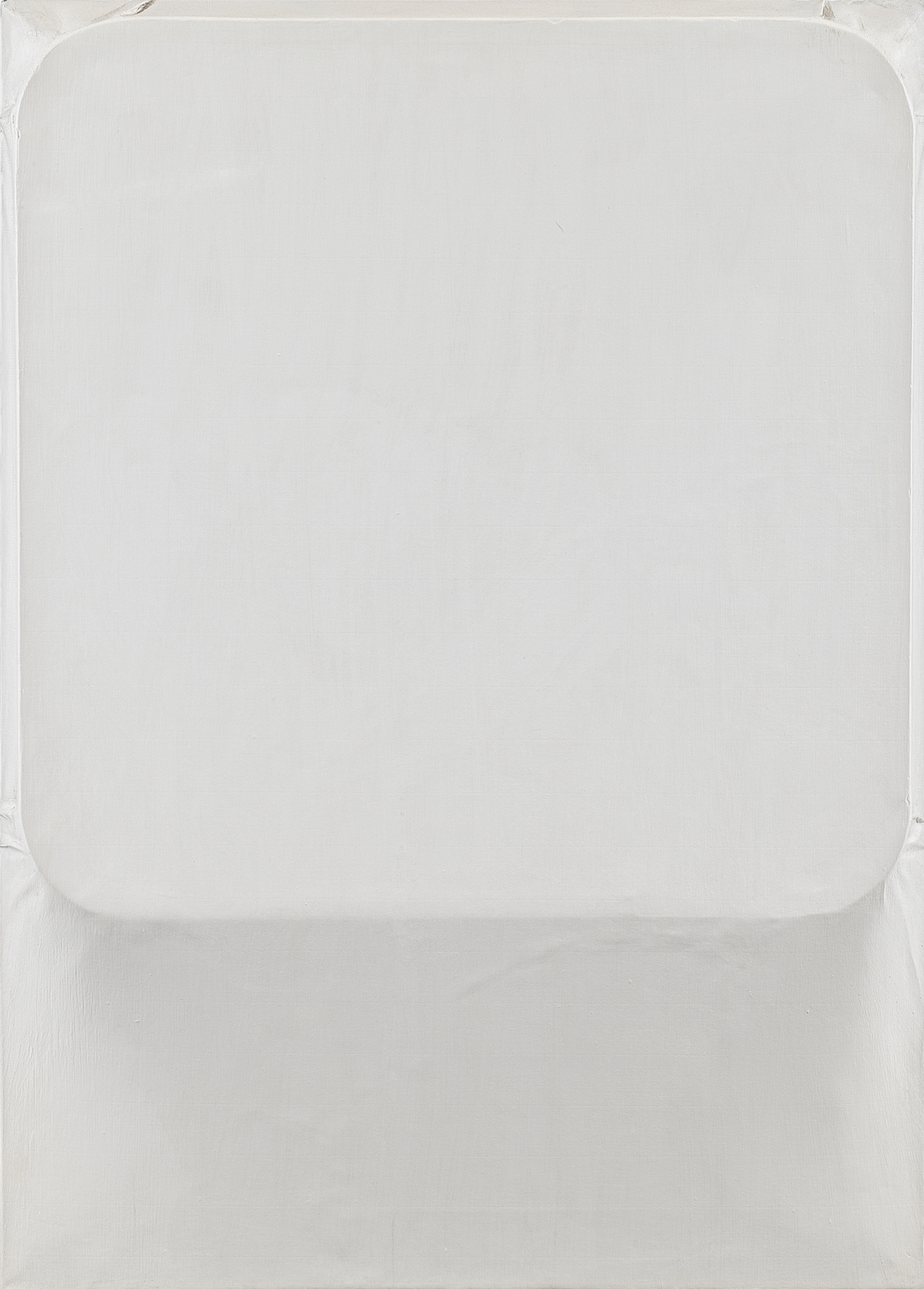

SCHERMO, 1958-1959

Tela dipinta su telaio aggettante

60 × 43 × 5 cm

nel Catalogo Generale

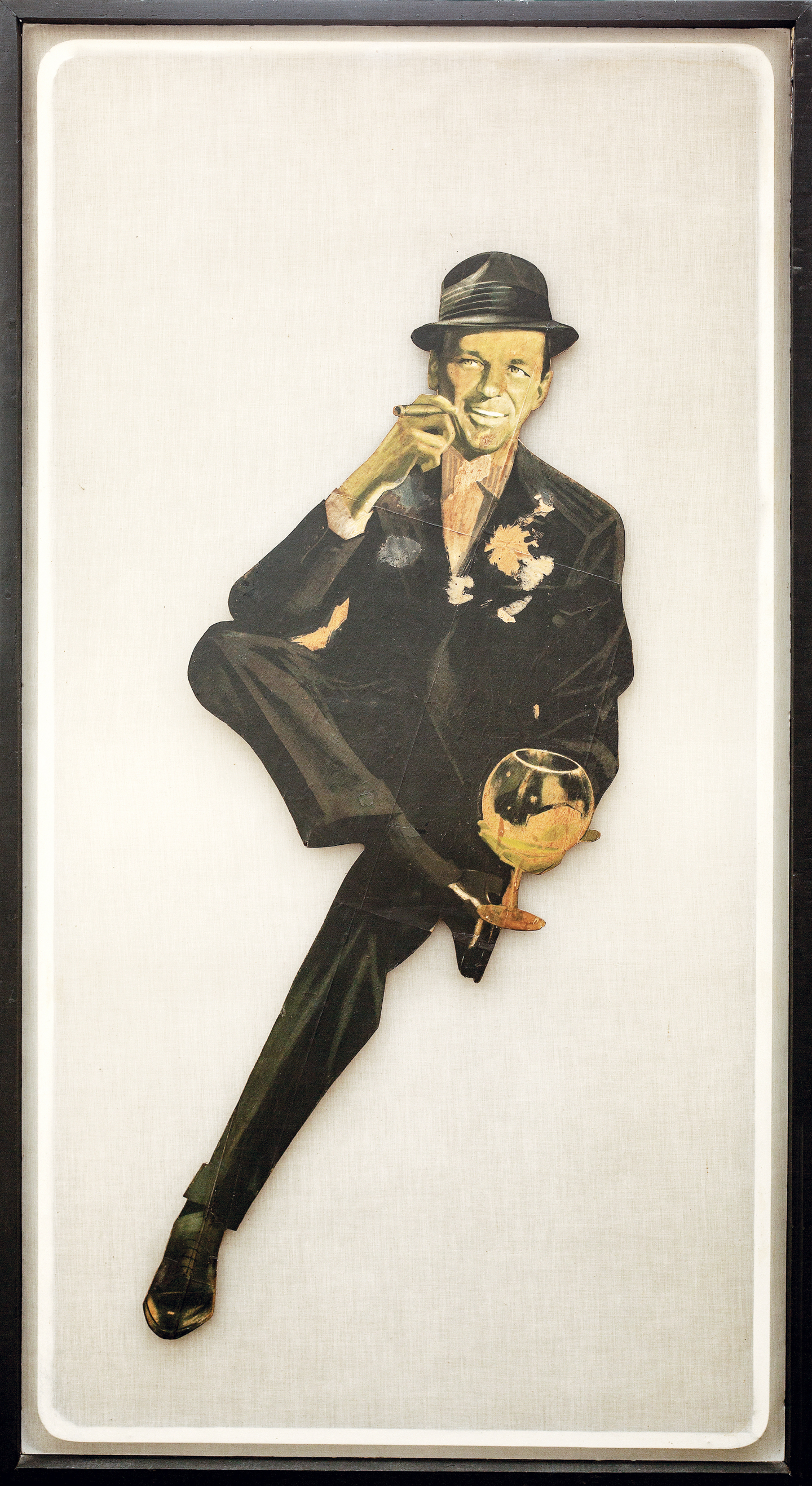

SINATRA, 1964

Stampa su legno sagomato, tela aggettante

186 × 100 × 6 cm

nel Catalogo Generale

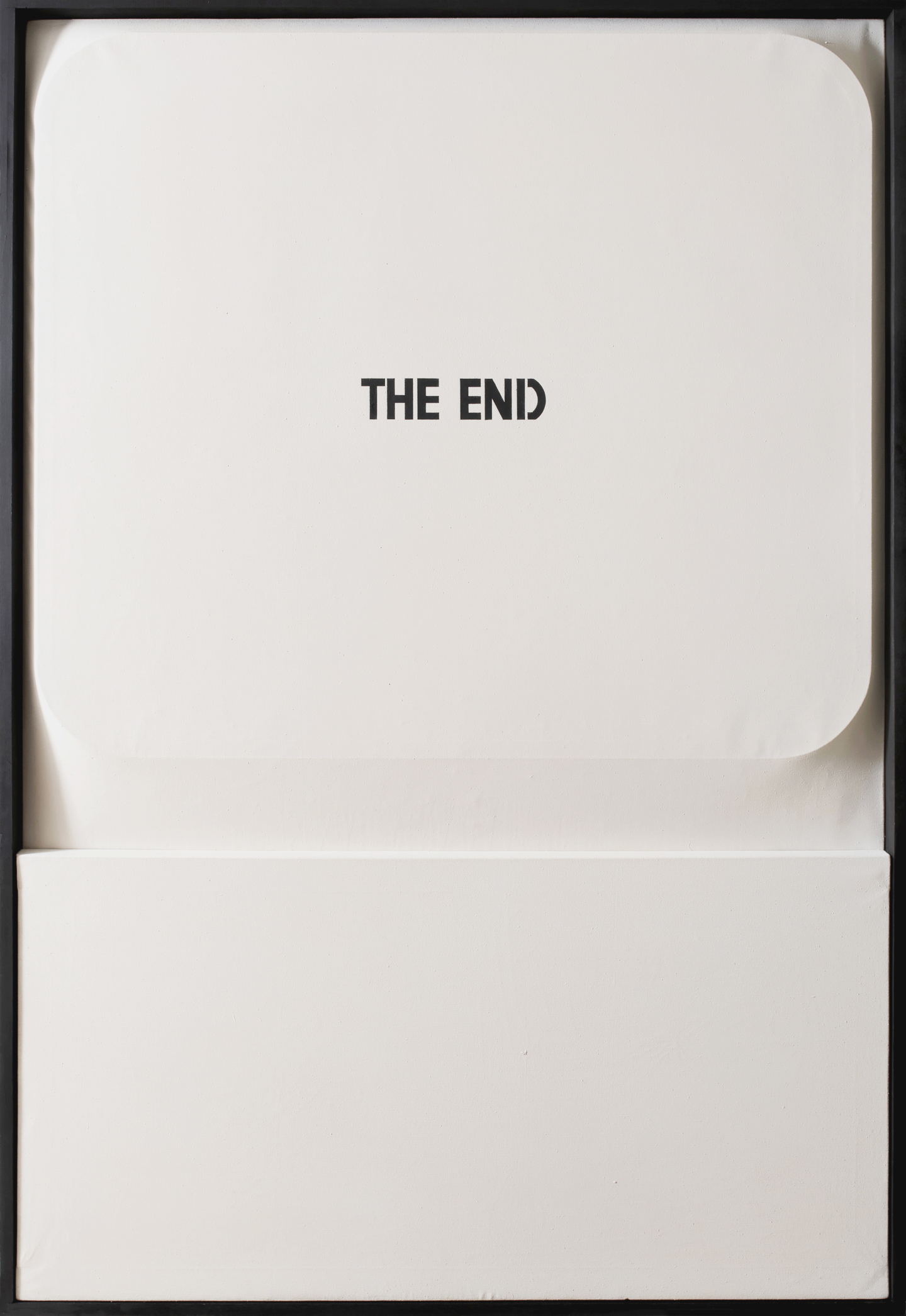

THE END, 1970

Smalto su tela su telaio aggettante, cornice in legno dipinto

225 × 150 × 8 cm

nel Catalogo Generale

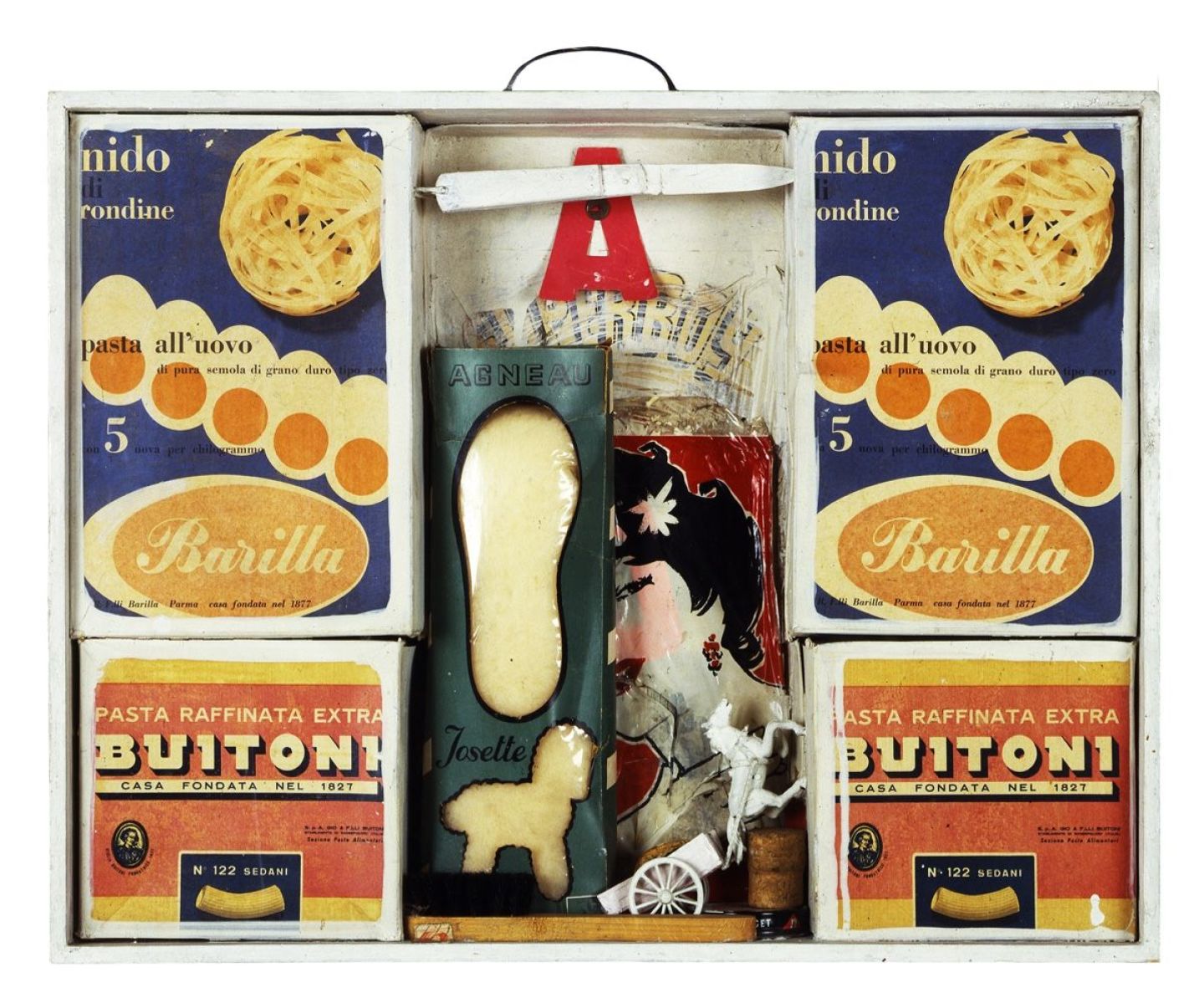

CASSETTO, 1960

Oggetti comprati in cassetto di legno

60,4 × 74,8 × 10,2 cm

nel Catalogo Generale

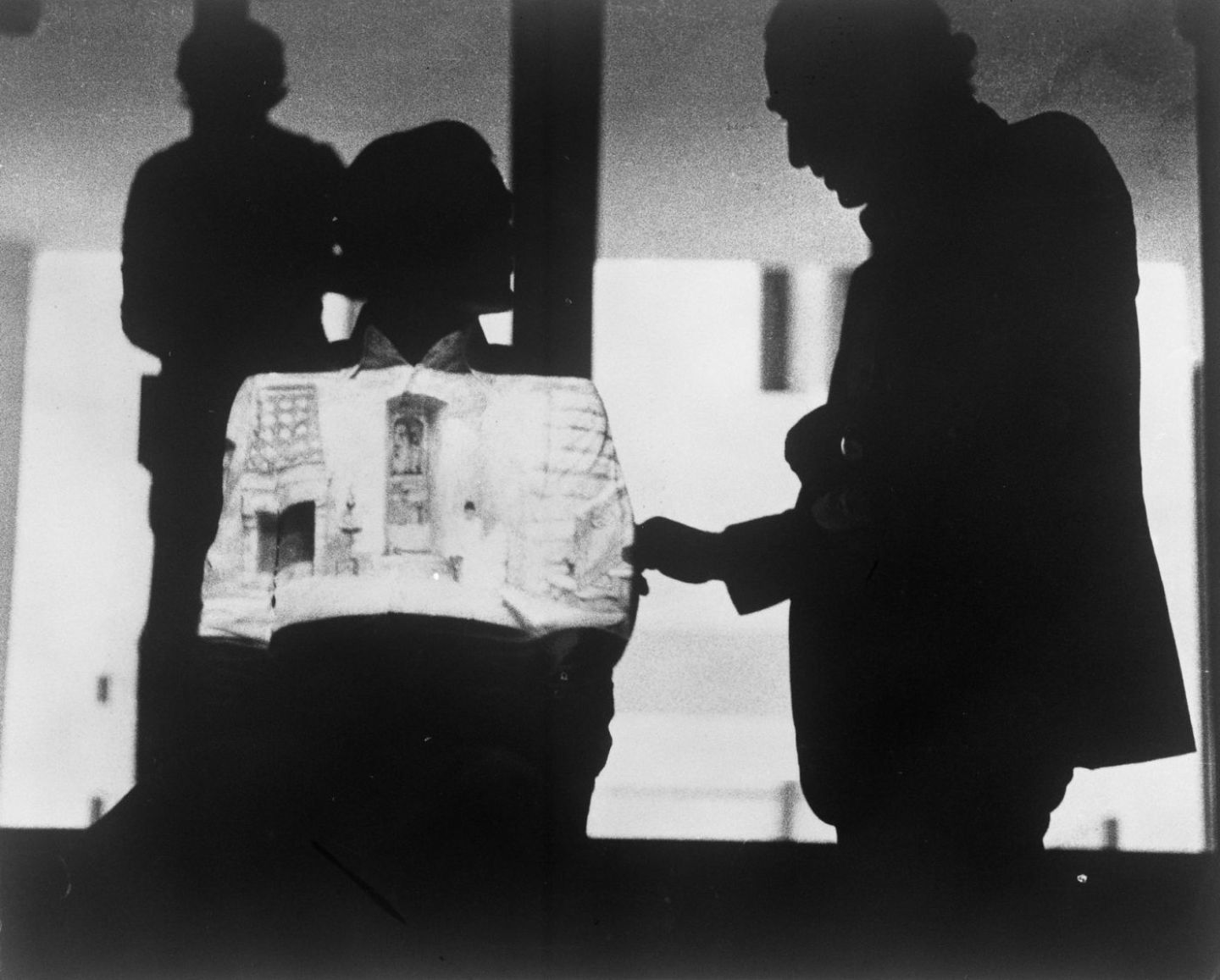

CINEMA A LUCE SOLIDA, 1968

Methacrylate sculpture, electric light, 170 × 74,5 × 68 cm

Cinema a luce solida è un proiettore realizzato in plastica e neon. Una invenzione congeniale a le “Lampadine con i raggi solidificati” dei futuristi Depero e Balla.

L’artista materializza il concetto di proiezione, dando un corpo solido alla luce.

Questa convinzione parte dall’idea che tutte le componenti dell’esistenza siano reali, compreso il pensiero. La fisicità della proiezione è qualcosa che introduce plasticamente il successivo svolgimento dell’opera nella riflessione cinematica su lo Schermo e le Proiezioni. È la metafora di un sistema reale del rapporto tra mente e mondo, tra memoria delle cose e loro riconoscibilità ed evoluzione.

Fabio Mauri, Io sono un ariano, Lampi di stampa, Milano 2009, p. 62.

nel Catalogo Generale

Nel 1960 Mauri scrive la sua opera teatrale più significativa, L’Isola, commedia Pop concepita come un collage di letteratura, teatro e fumetti andata in scena in anteprima a Spoleto nel 1964 e due anni dopo a Roma.

L’ISOLA, 1964

Commedia teatrale in due tempi scritta, disegnata e diretta da Fabio Mauri

nel Catalogo Generale

LUNA, 1968

Legno, polistirolo, tela nera, scope

496 × 885 × 530 cm

nel Catalogo Generale

CHE COSA È IL FASCISMO. FESTA IN ONORE DEL GENERALE ERNST VON HUSSEL DI PASSAGGIO PER ROMA, 1971

Performance

nel Catalogo Generale

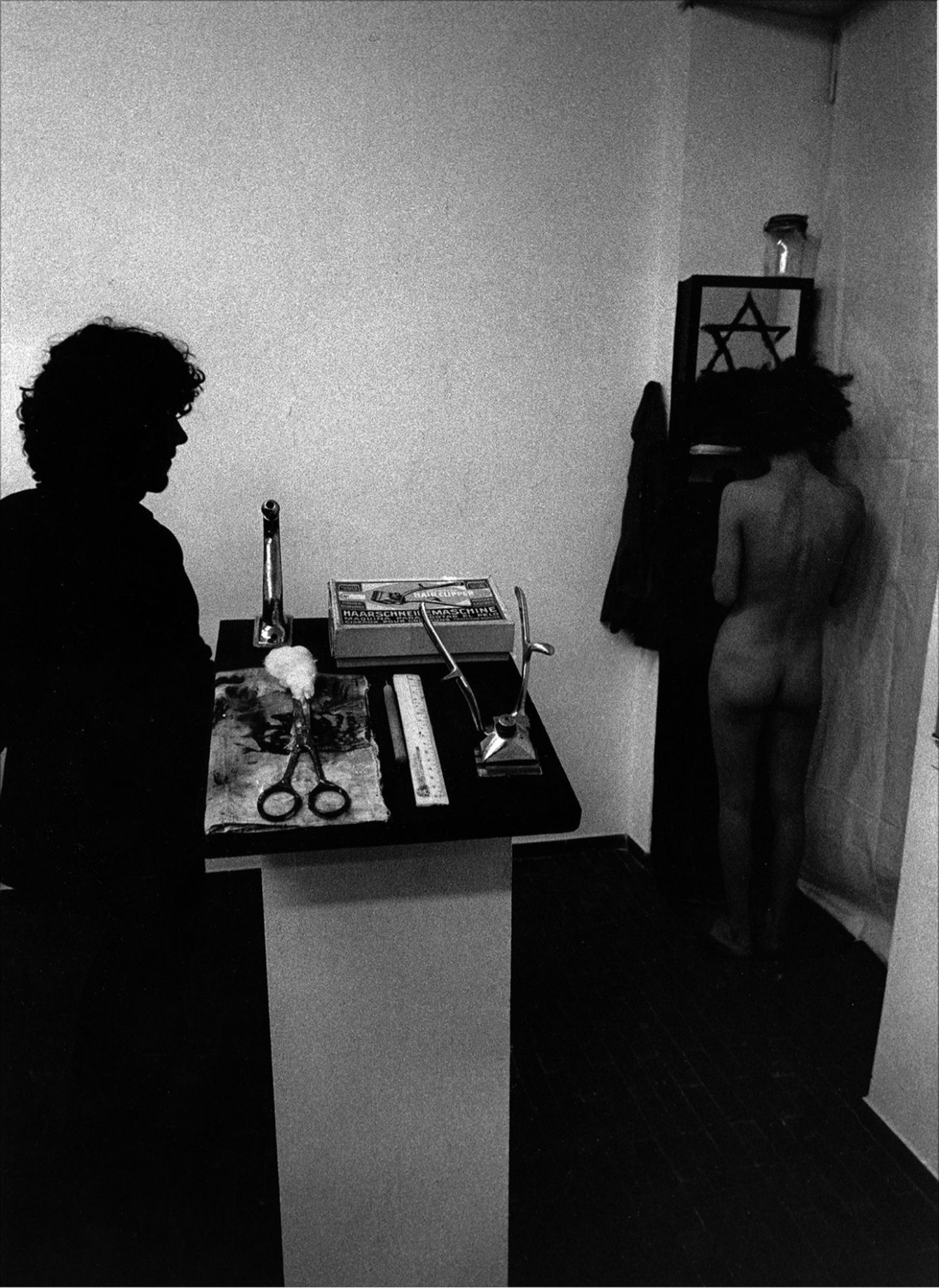

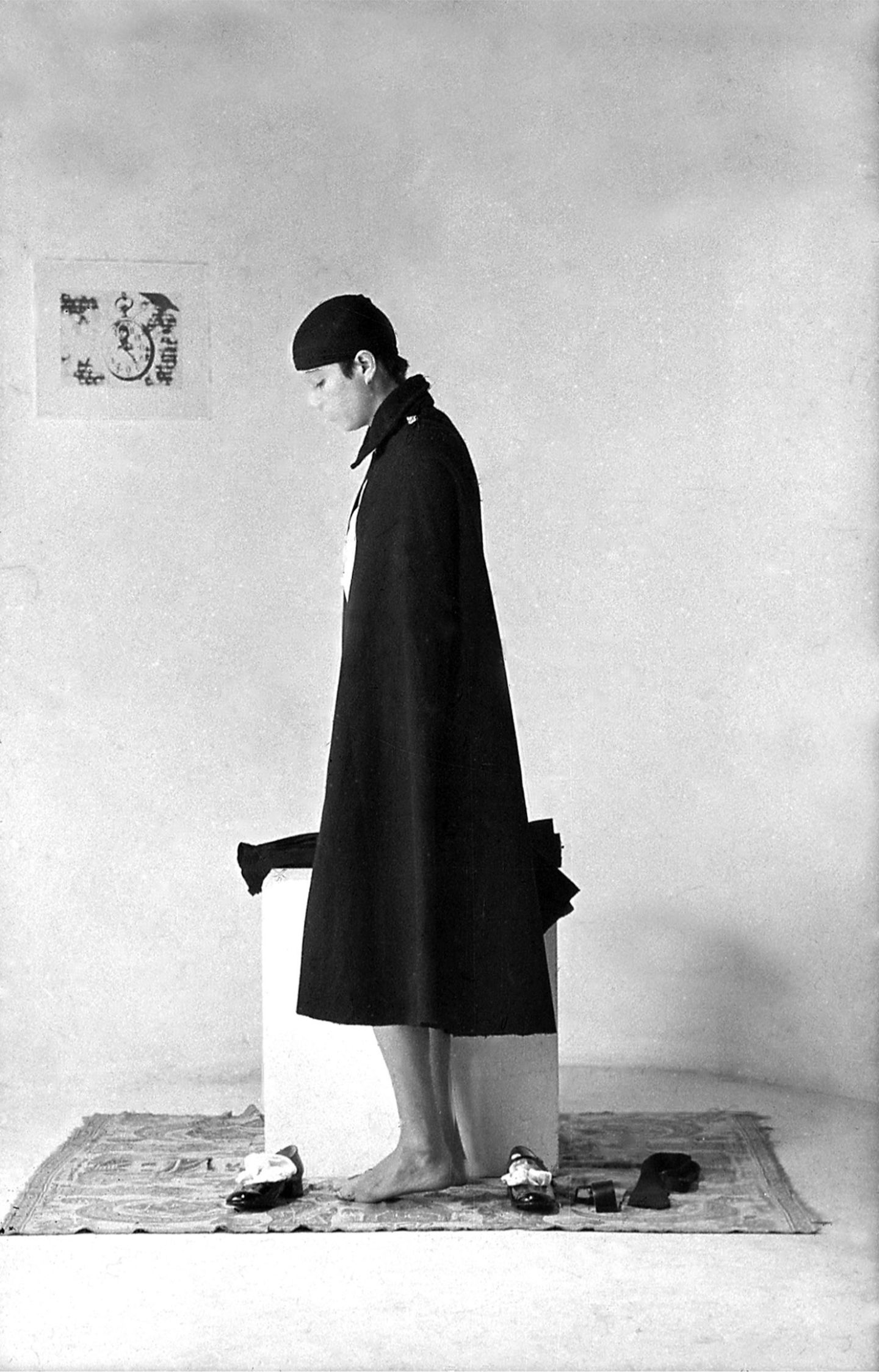

EBREA, 1971

Performance

Dora Aceto in Fabio Mauri, Io sono un ariano, Lampi di stampa, Milano 2009, p. 96.

Foto: Claudio Abate, 1971.

nel Catalogo Generale

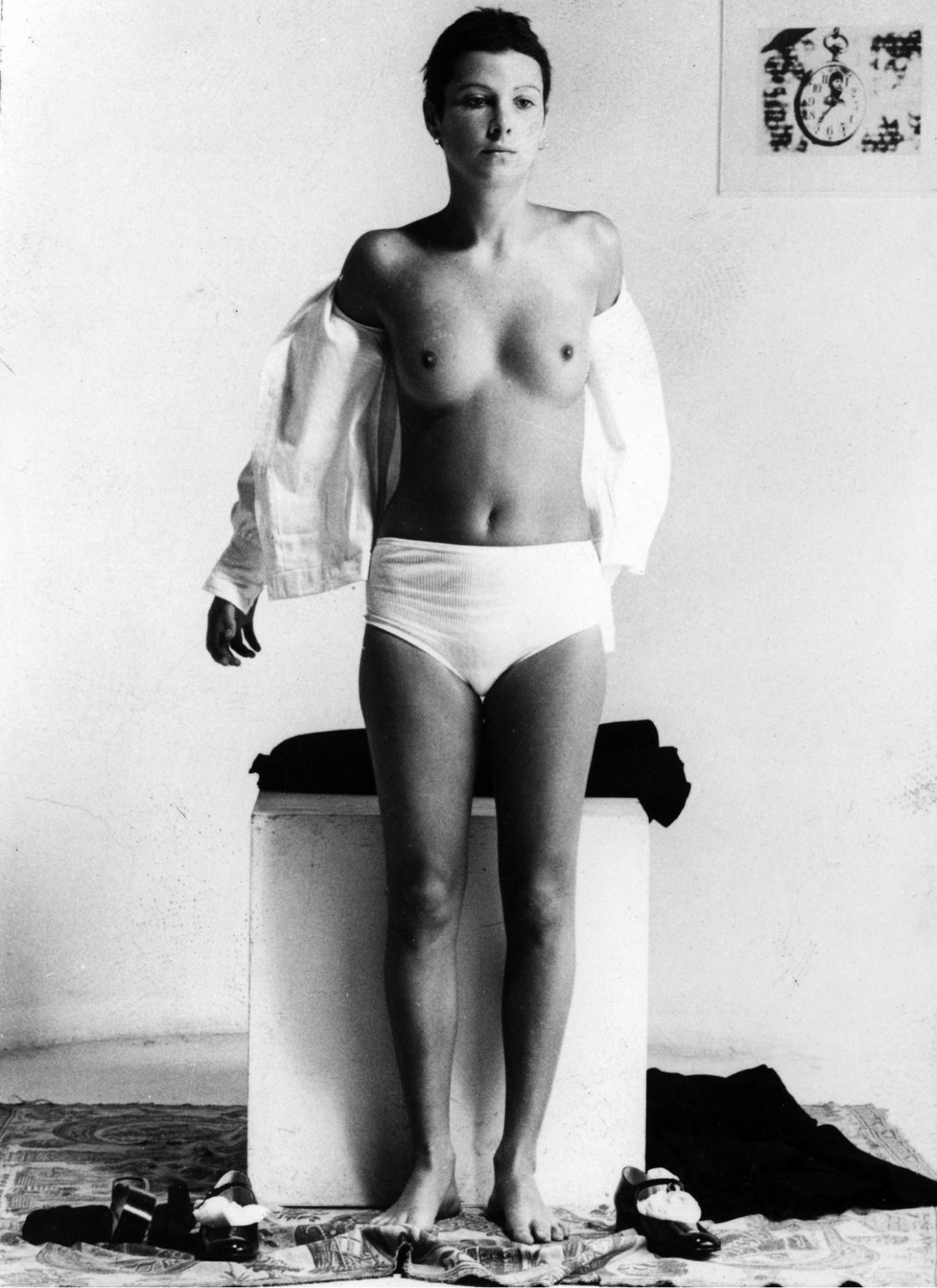

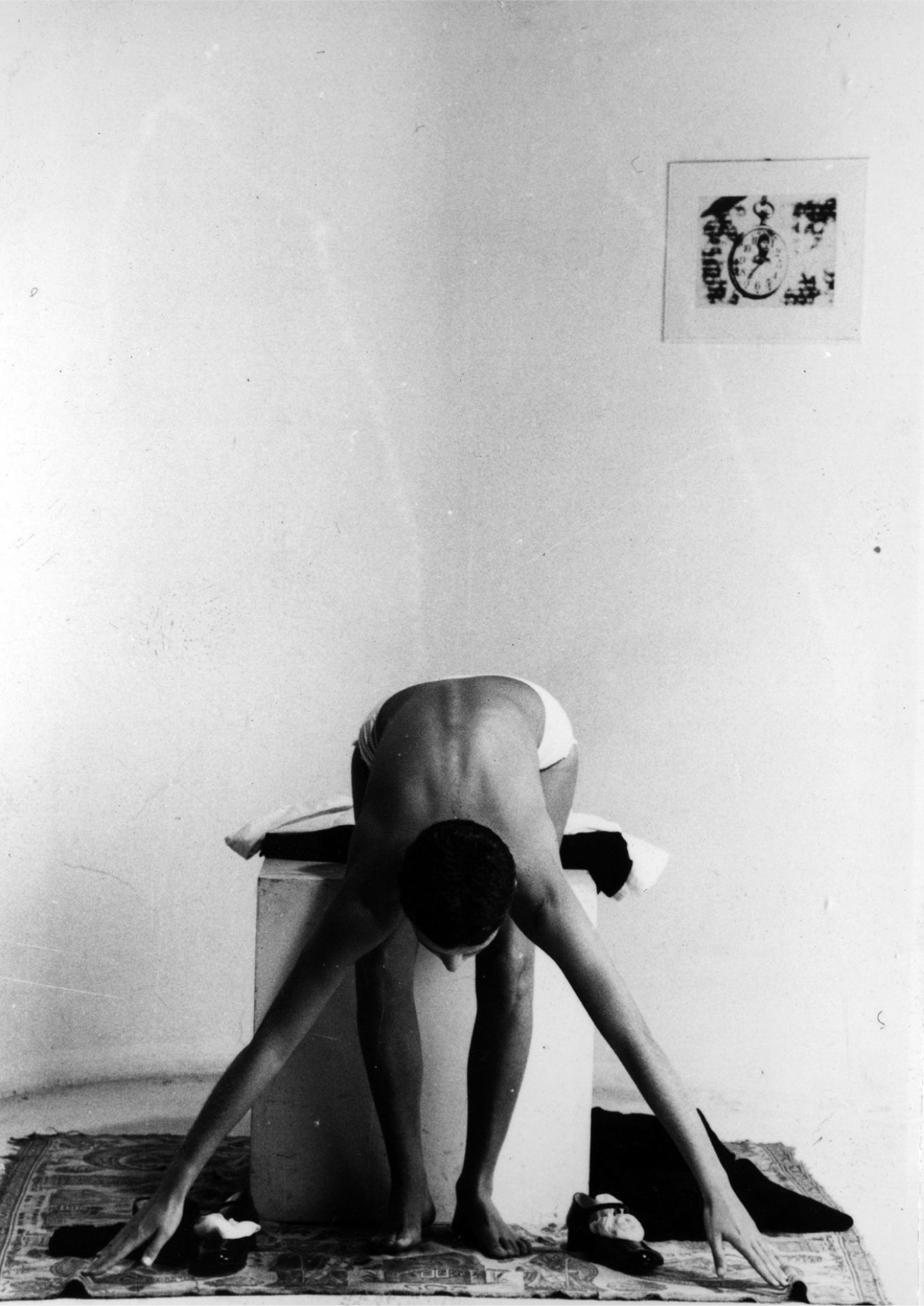

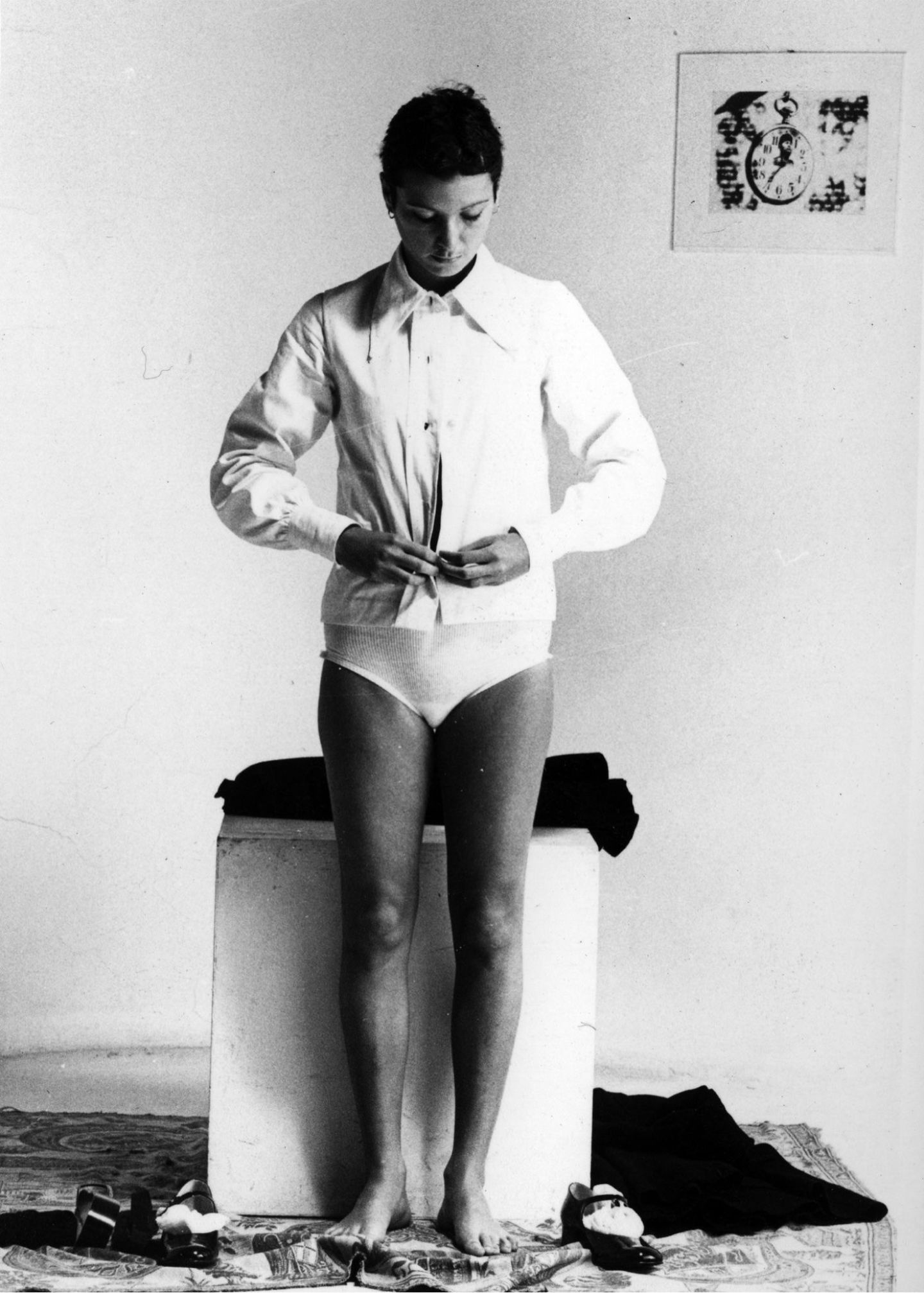

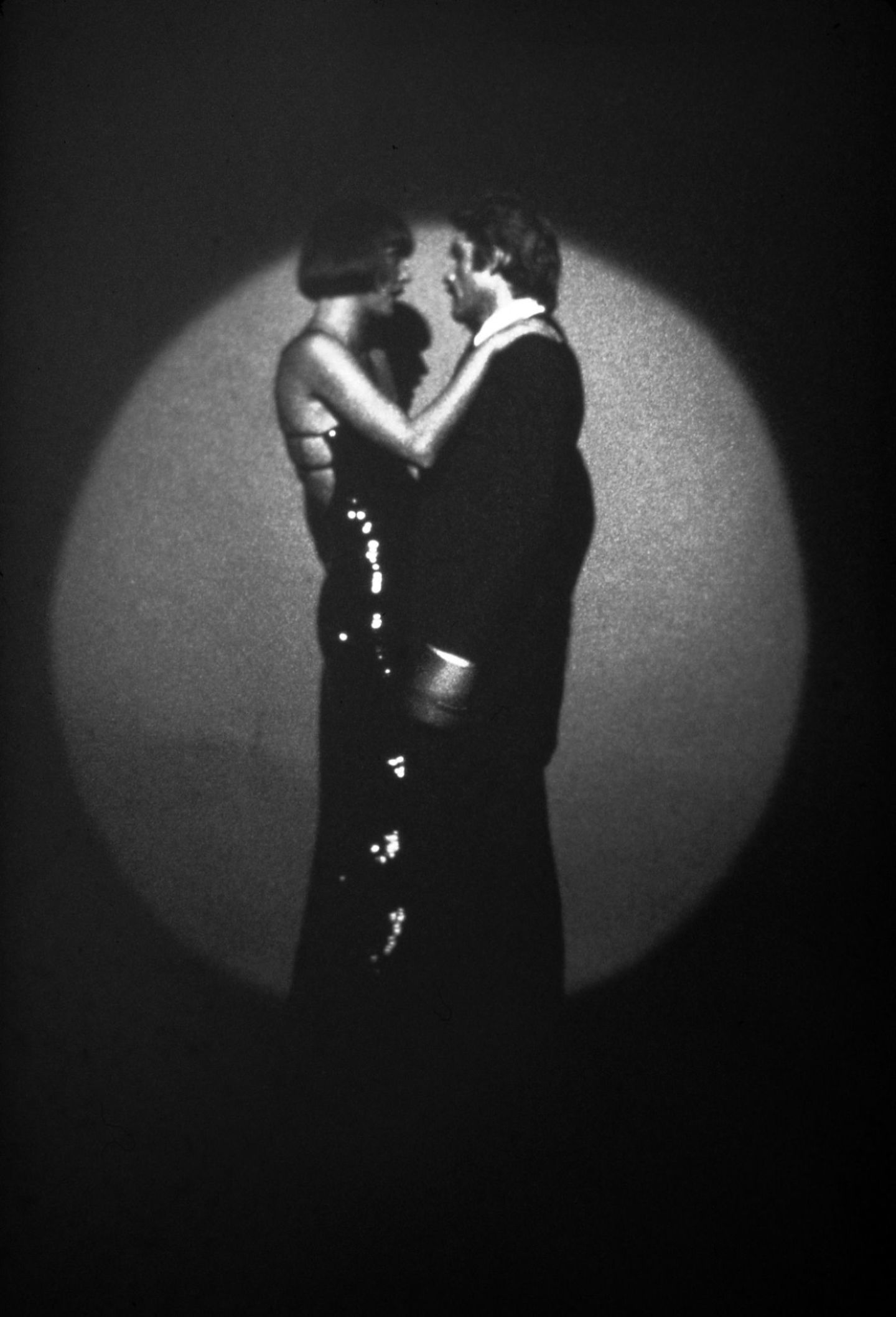

IDEOLOGIA E NATURA, 1973, Performance

Performance

Ideologia e Natura, 1973, è una performance realizzata alla Galleria Duemila di Bologna.

Dora Aceto in Fabio Mauri,Io sono un ariano, Lampi di stampa, Milano 2009, p. 122.

Performance: Fabio Mauri (con Elisabetta Catalano).

Foto: © Elisabetta Catalano (con Fabio Mauri).

nel Catalogo Generale

IL TELEVISORE CHE PIANGE, 1972

Happening. Formato 4:3, bianco e nero, sonoro, 00:03:12

Dora Aceto in Fabio Mauri,Io sono un ariano, Lampi di stampa, Milano 2009, p. 116.

nel Catalogo Generale

VOMITARE SULLA GRECIA, 1972

Vetroresina, riso e pasta secca in sacchetti di carta telata

nel Catalogo Generale

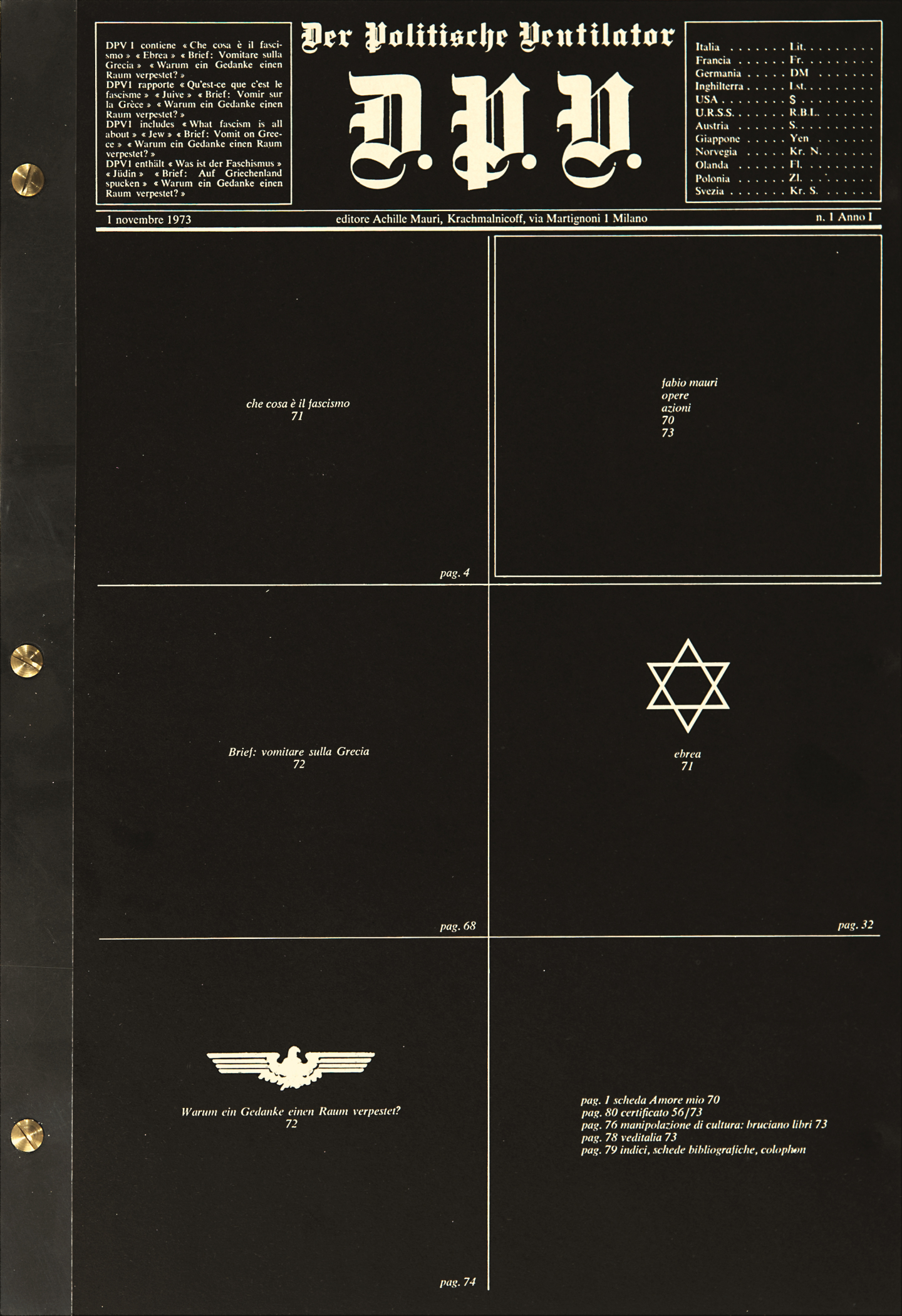

DER POLITISCHE VENTILATOR ANNO I, N. 1, 1 NOVEMBRE, 1973

Libro illustrato in bianco e nero, rilegato con tre viti, 40 pagine 40,5 × 28 cm

nel Catalogo Generale

OSCURAMENTO, 1975

Performance

nel Catalogo Generale

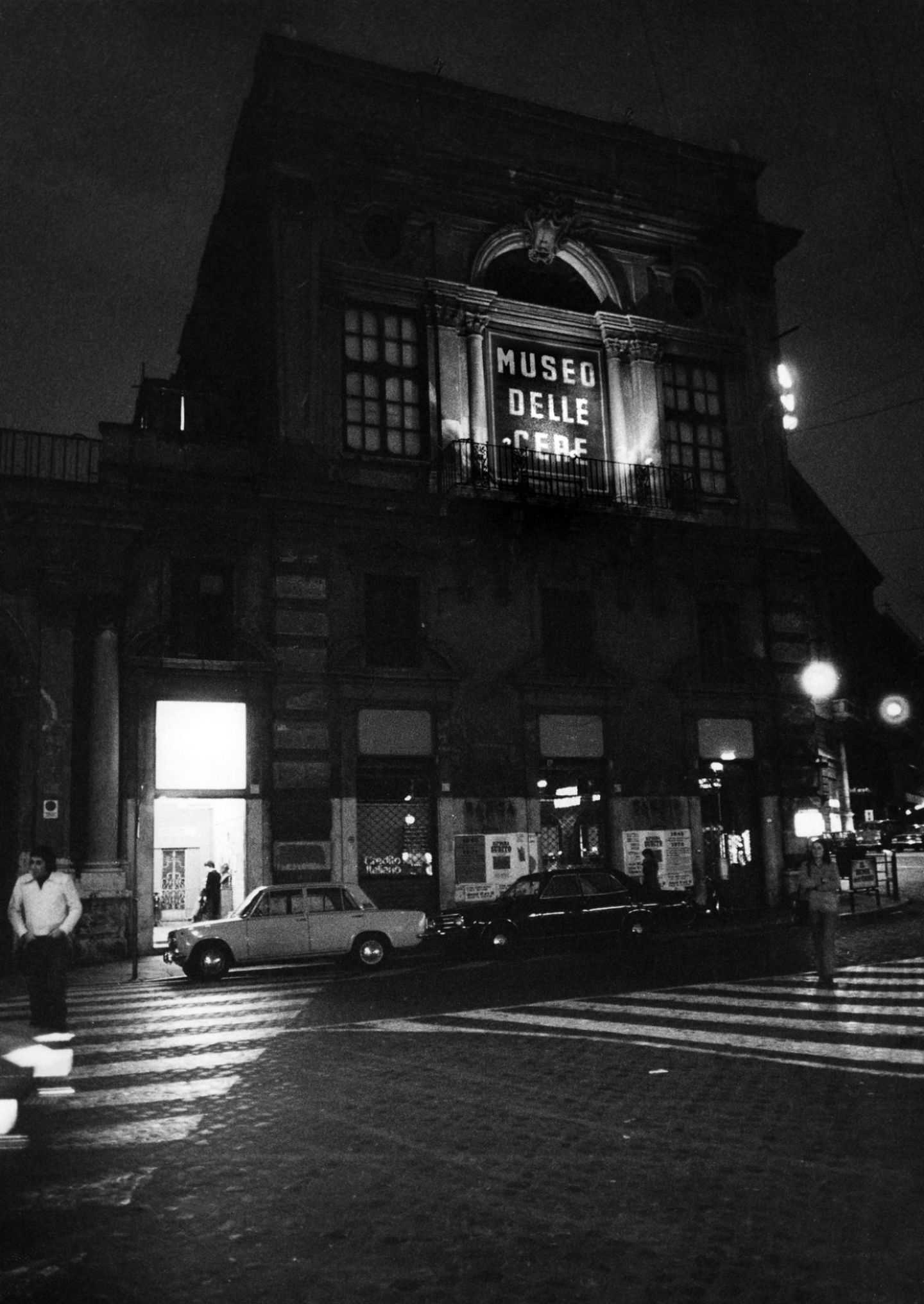

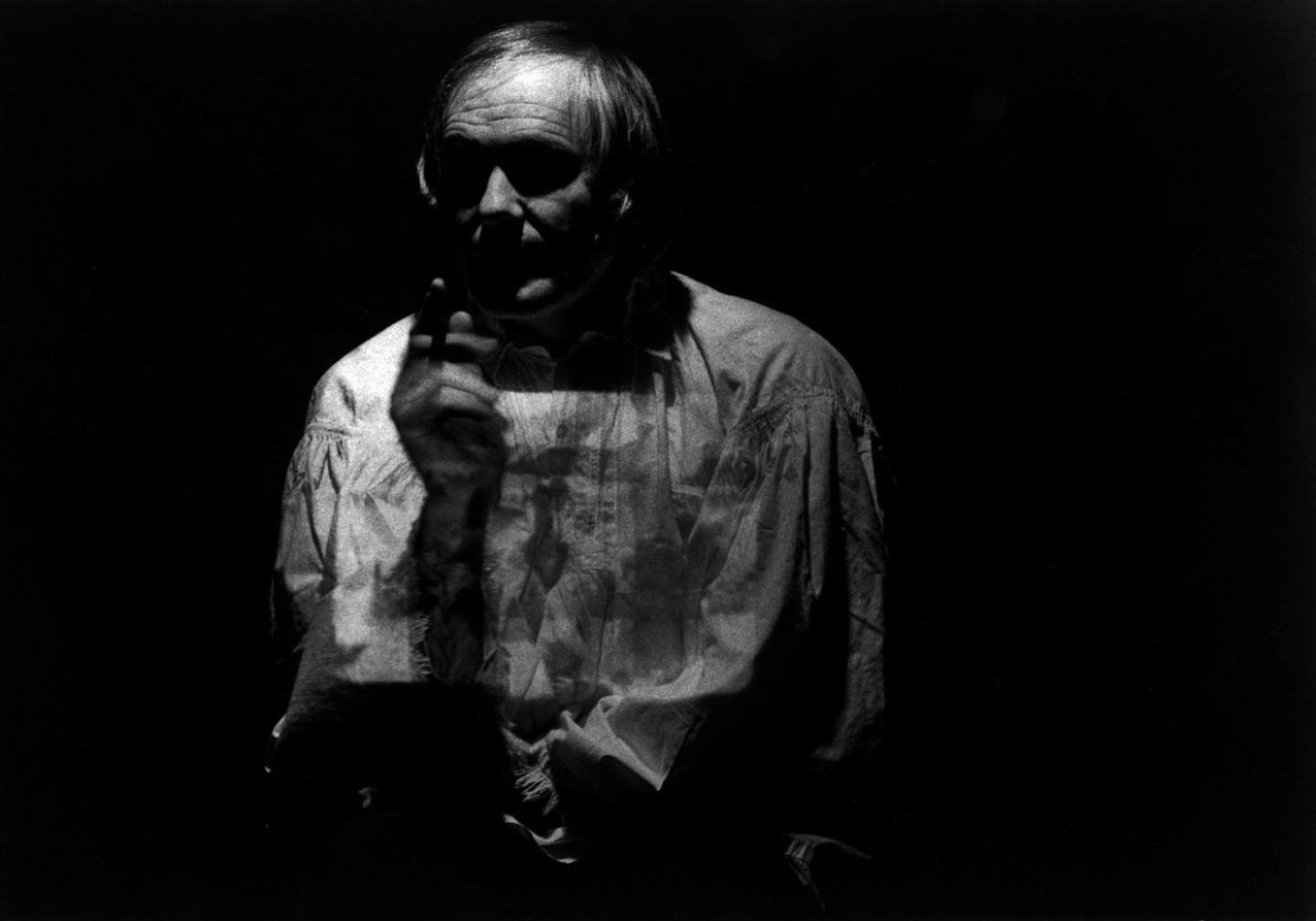

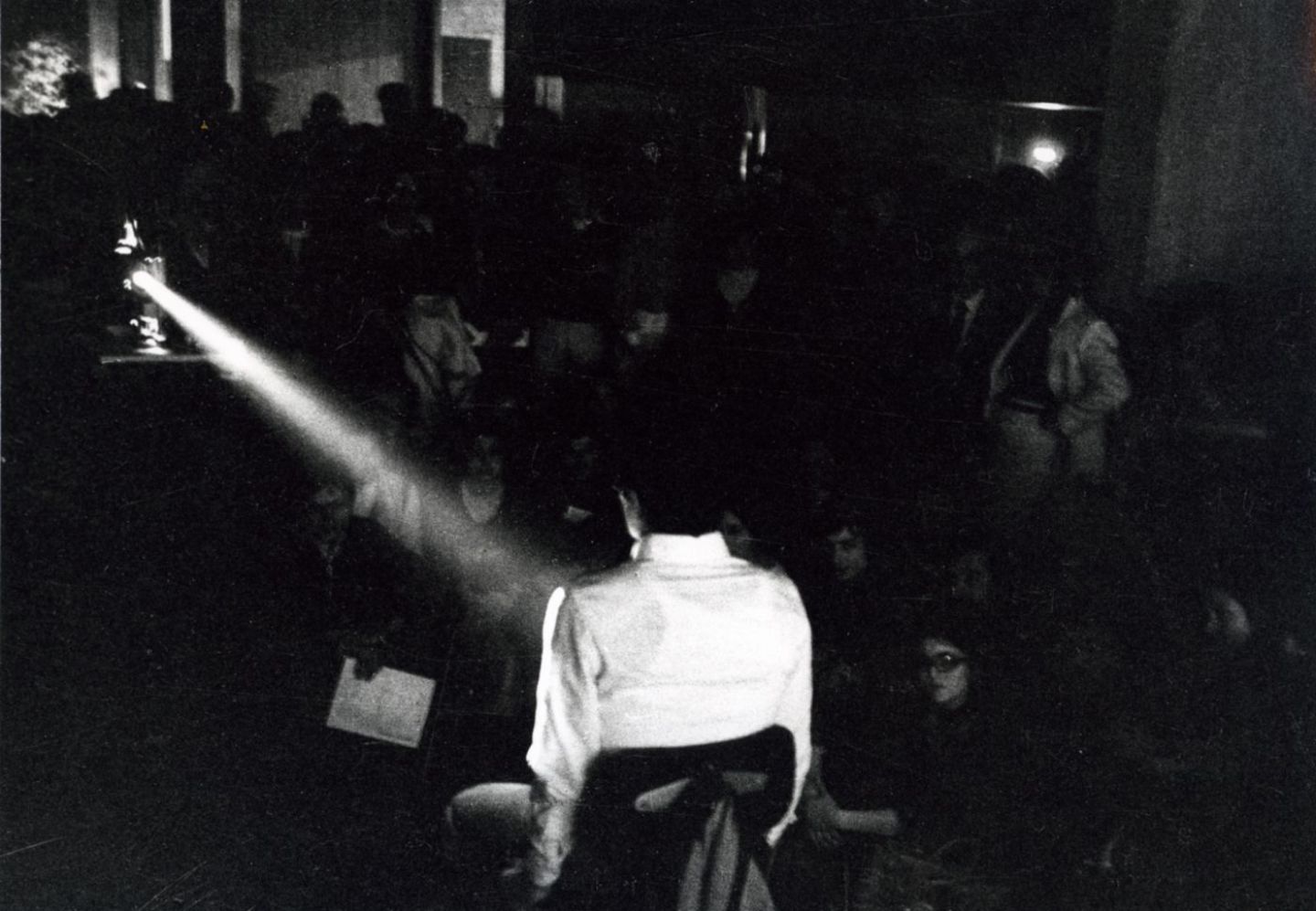

Intellettuale. Il Vangelo secondo Matteo di/su Pier Paolo Pasolini, 1975

Performance con proiezione

La performance Intellettuale viene proposta in occasione dell’inaugurazione della nuova Galleria Comunale d’Arte Moderna di Bologna nel 1975 con la partecipazione di Pier Paolo Pasolini, amico fraterno di Fabio Mauri.

L’azione si svolge sulle brevi scale esterne della Galleria. All’interno del Museo si svolge la mostra, indetta da Franco Solmi, sul Movimento Dada, che Mauri stima, ma di cui non ha mai fatto parte. Mauri preferisce esibire la sua performance all’esterno del Museo. Davanti al portone sistema Pasolini su un alto sedile. Il poeta è trasformato in uno “schermo umano”. Su di lui viene proiettato il suo film Il Vangelo Secondo Matteo. L’alto volume del sonoro, eccessivo rispetto alla dimensione ridotta dell’immagine, accresce lo smarrimento esercitato dall’azione sia sul pubblico che sullo stesso Pasolini. Un fotografo, Antonio Masotti, seduto per terra tra la gente, riesce a fotografare l’azione in 15 fotografie. Immagini che hanno fatto il giro del mondo.

La scelta di proiettare il film sull’autore vuole essere, da parte di Mauri, una sorta di responsabilizzazione obiettiva dell’autore del film, costretto a sperimentare su se stesso gli effetti della sua opera. Il pubblico era formato da amici dell’infanzia e adolescenza di Mauri e Pasolini, divenuti, come i due autori, professori, editori, saggisti adulti. Pasolini non né riconobbe nessuno, preoccupato dalle loro manifestazioni di amicizia.

Dora Aceto in Fabio Mauri, Io sono un ariano, Lampi di stampa, Milano 2009, p. 160.

Foto: Antonio Masotti.

nel Catalogo Generale

SENZA IDEOLOGIA, 1975

Proiezione su latte

150 × 50 × 400 cm circa

nel Catalogo Generale

LINGUAGGIO È GUERRA, 1974

Reperti fotografici con timbro su cartoncino

nel Catalogo Generale

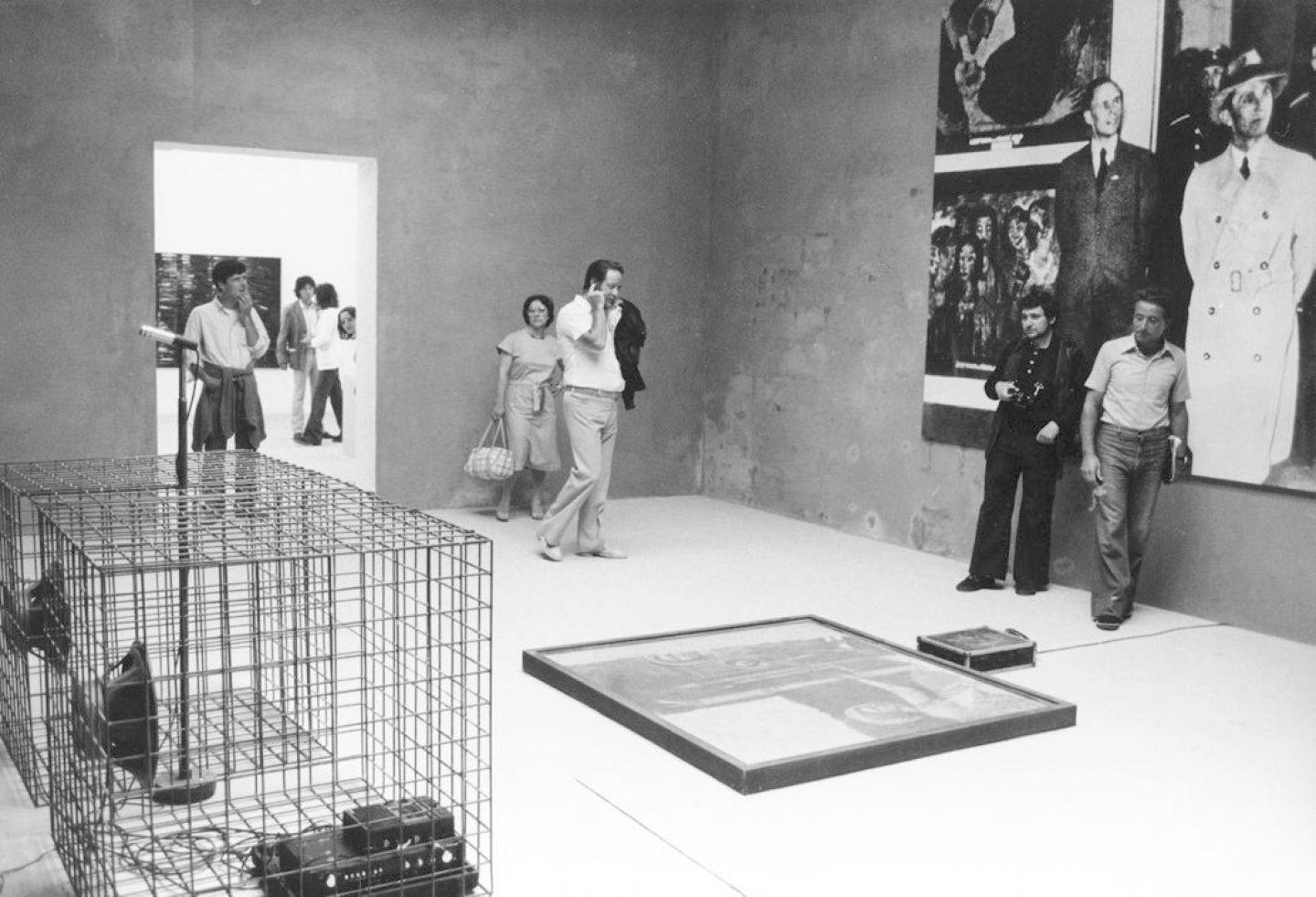

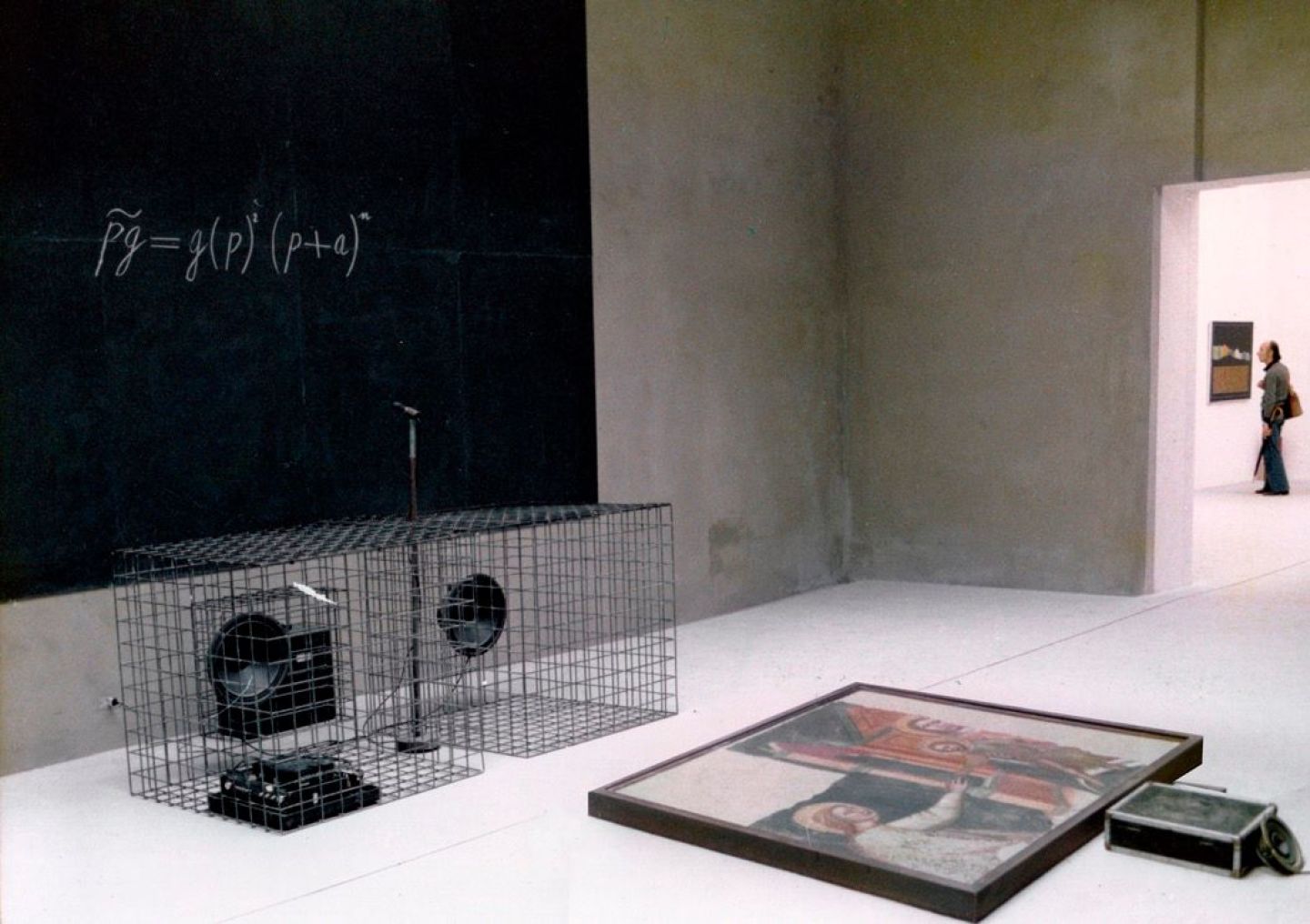

I NUMERI MALEFICI, 1978

Lavagna con iscrizione in gesso, stampa fotografica, gabbie in metallo, litografia incorniciata di Giorgio de Chirico, valigia, impianto audio.

Dora Aceto in Fabio Mauri, Io sono un ariano, Lampi di stampa, Milano 2009, p. 171.

Foto: © Elisabetta Catalano, 1978.

nel Catalogo Generale

UMANESIMO / DISUMANESIMO, 1980

Tela bianca, tintura rossa, fontana

nel Catalogo Generale

ENTARTETE KUNST, 1985

Olio su tela e scultura in bronzo

Entartete Kunst, 1985, installazione presentata alla Galleria Mara Coccia di Roma, affronta il rapporto tra Arte e Ideologia, centrale nel lavoro di Mauri, così centrale come nella politica del secolo XIX.

Entartete Kunst, è il nome di una mostra organizzata a Berlino, Lipsia, Düsseldorf, Salzburg dai Nazisti, per indicare le opere che quel regime considerava abominevoli.

Nell’installazione di Mauri una lunga tela riscrive la dicitura originale: ENTARTETE KUNST, Arte Degenerata. Sotto, due grandi olii su tela: uno rosso e uno giallo. Davanti ai due monocromi, simbolo di un’avanguardia moderna, c’è la scultura in bronzo di un uomo. È la sagoma, ricavata da una fotografia di Goebbels che inaugura la mostra a Berlino, nel 1938. Il viso del gerarca esprime scherno per quell’arte, per lo più espressionista, come di chi conosce la verità e la qualità.

Su una parete laterale, la A di “ENTARTETE” diventa il punto di intersezione della mostra: oltre a sottolineare per immagine la realtà di un errore ideologico, la lettera ha facoltà di farsi pittura: l’arte è capace di ribaltare e riassorbire tutto, anche la propria negazione. Sopravvive intatta alla cecità politica o ambientale che la circonda.

nel Catalogo Generale

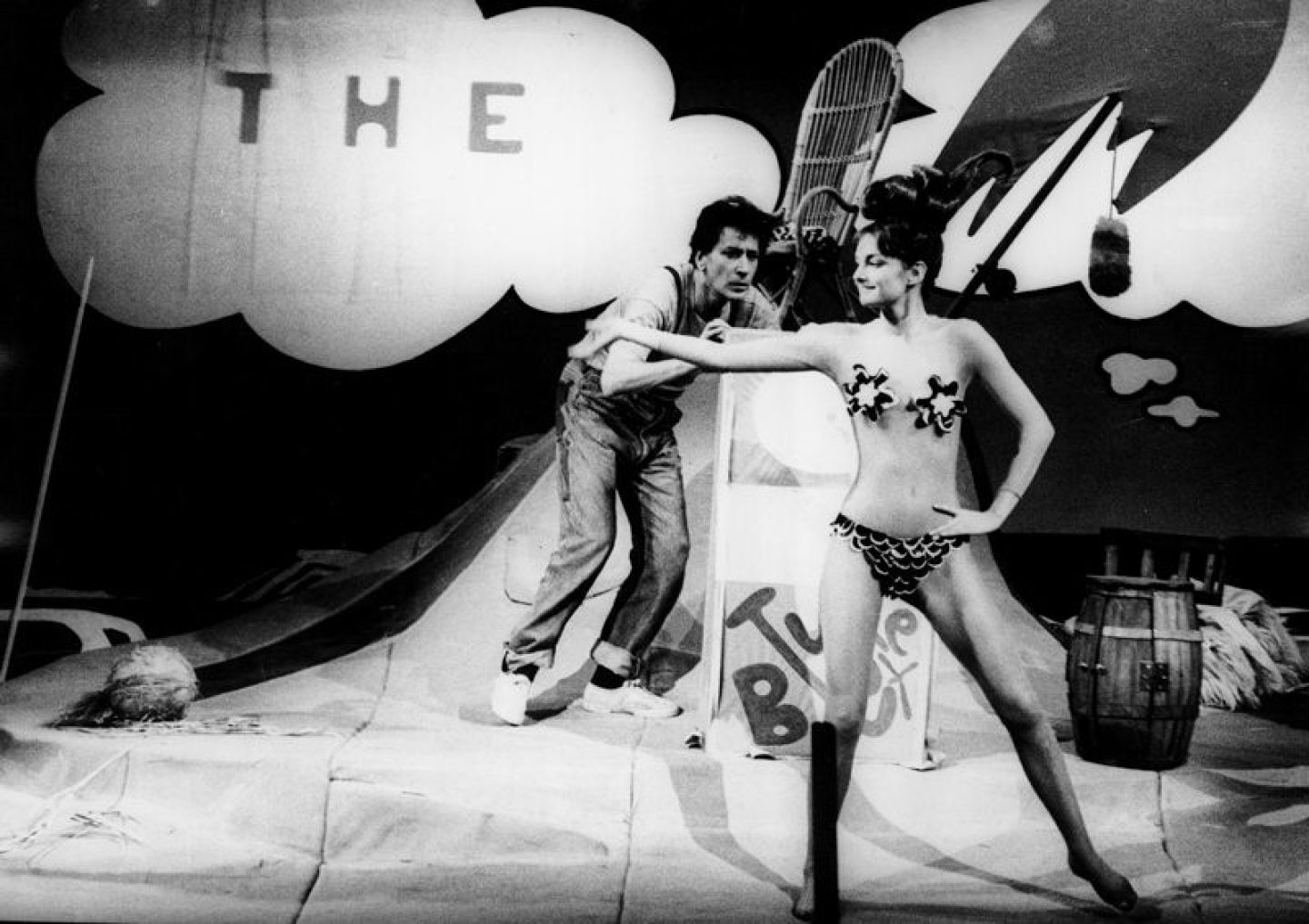

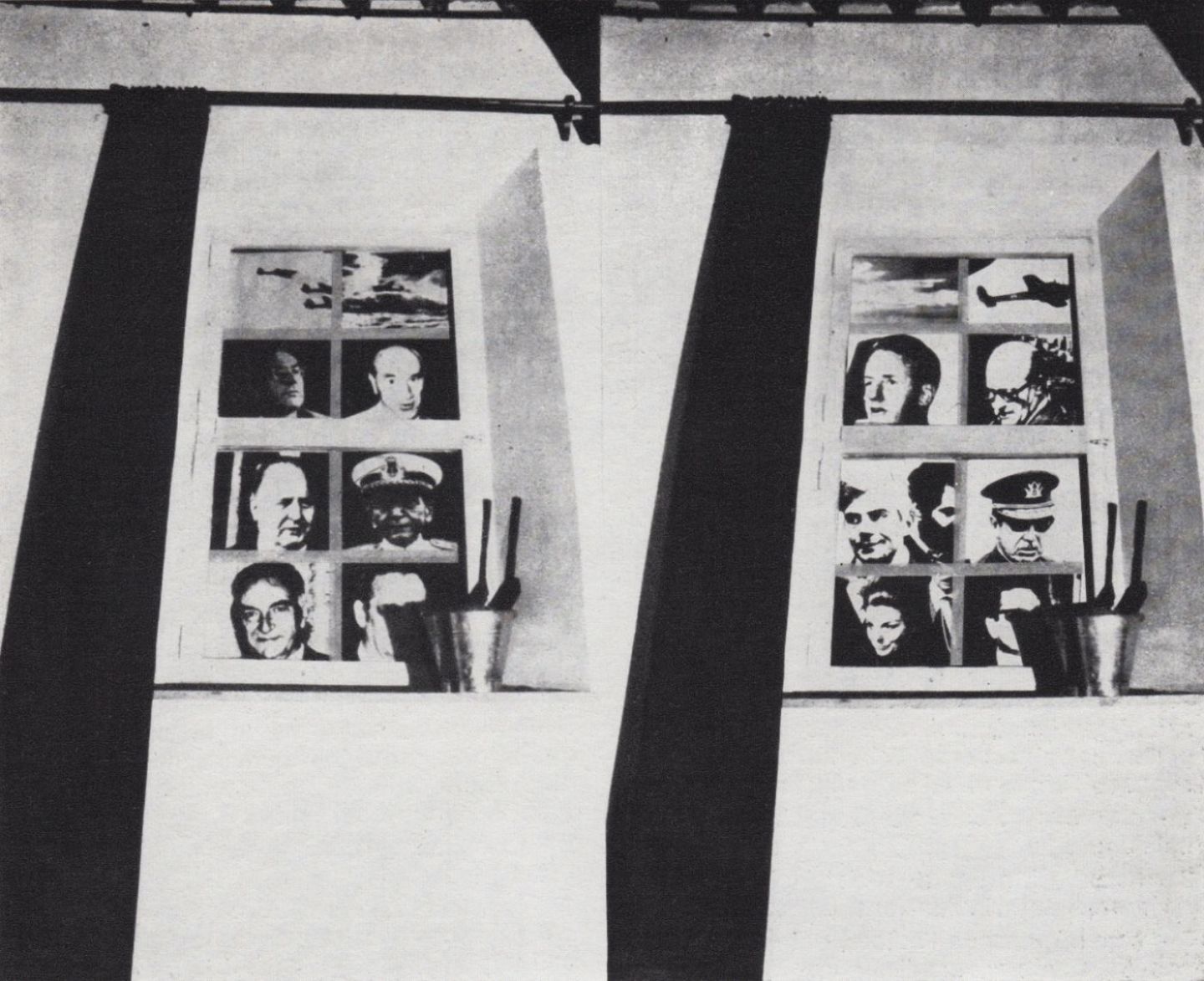

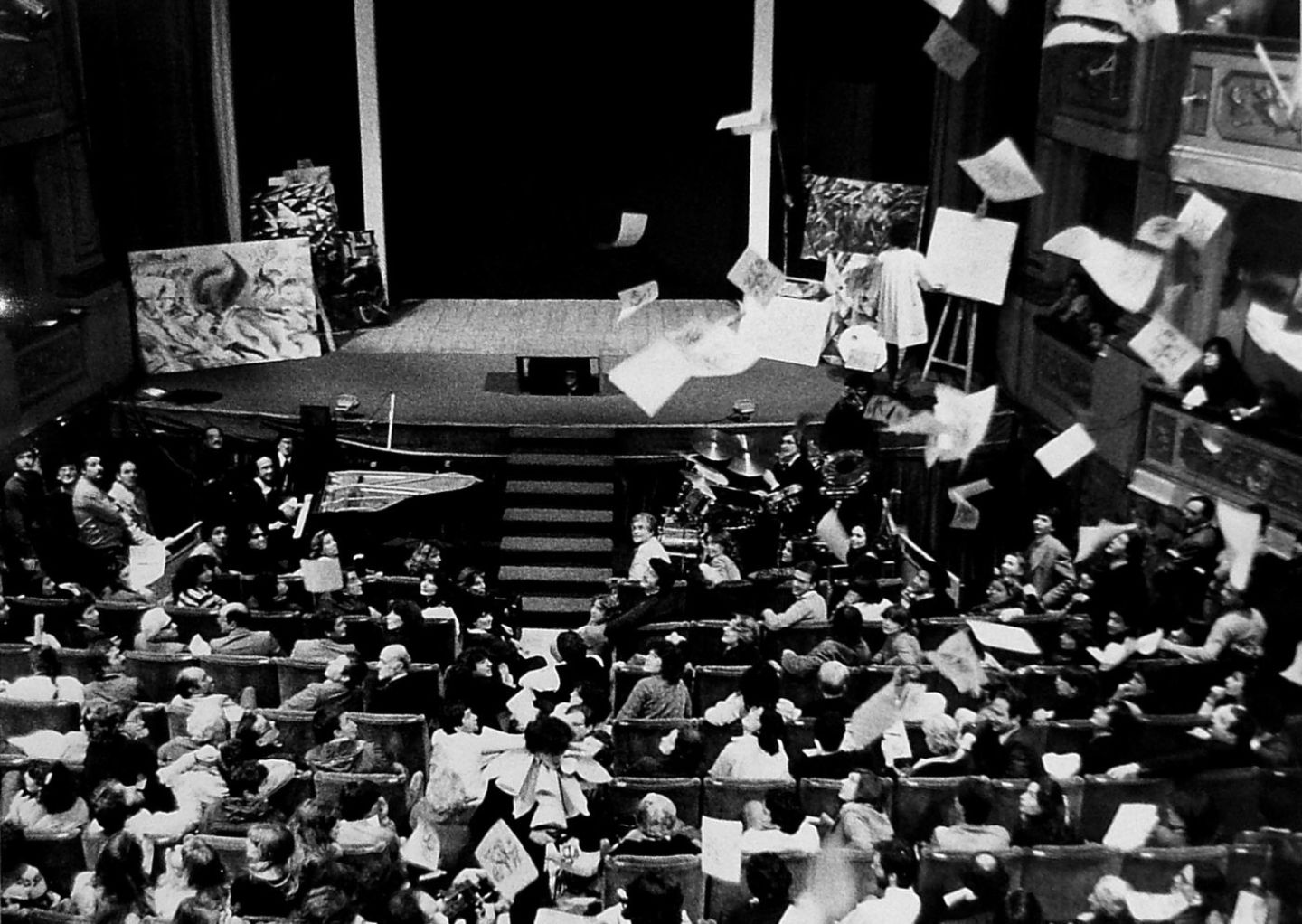

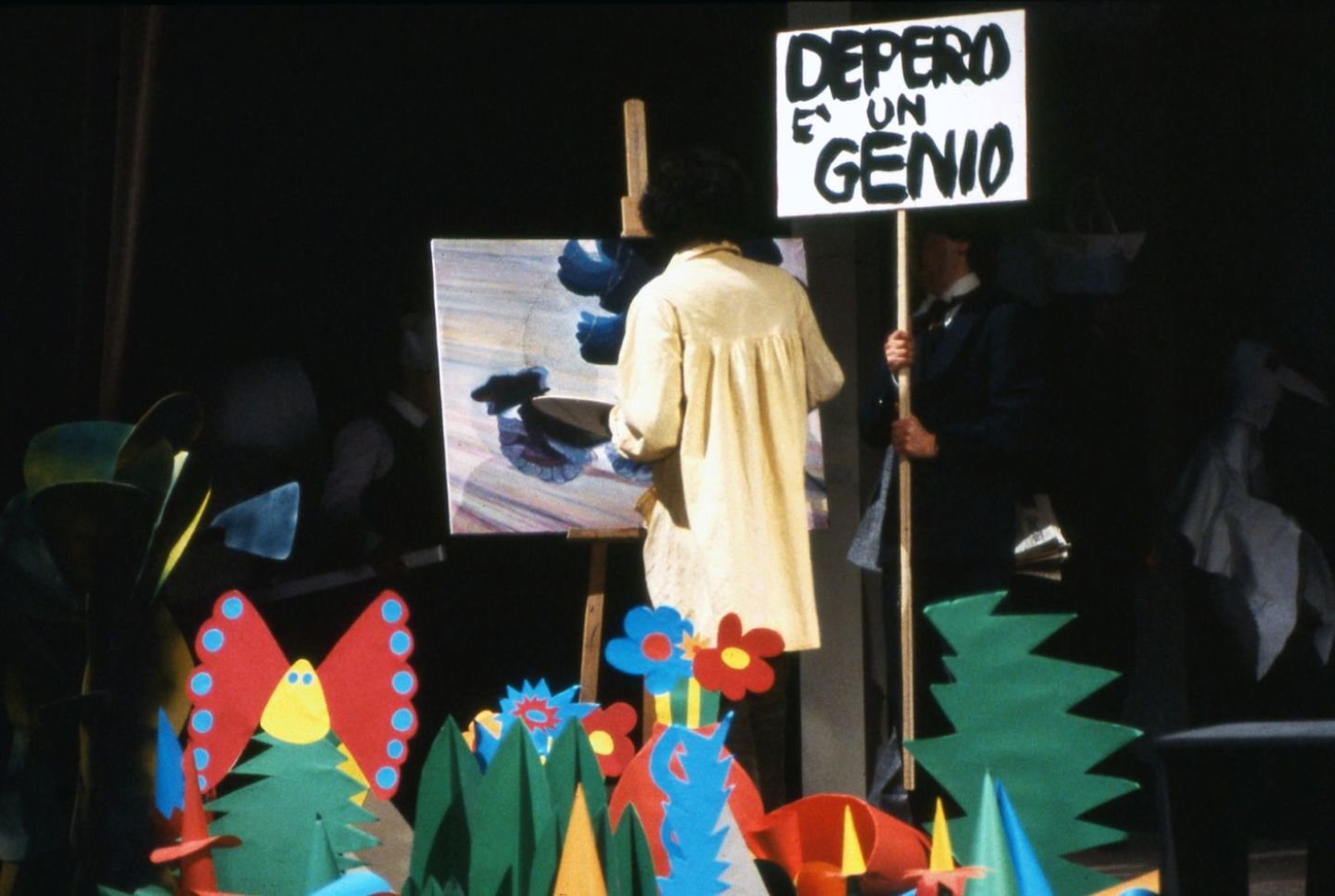

GRAN SERATA FUTURISTA 1909-1930, 1980

Performance

Gran Serata Futurista 1909-1930, debutta al Teatro Comunale de L’Aquila con gli Allievi e i Docenti dell’Accademia di Belle Arti e la partecipazione straordinaria di Toti Scialoja, che recita Palazzeschi; Maurizio Calvesi, che, rivestito della propria maschera, interpreta la Storia Critica; la concertista vocale Joan Logue interpreta la Poesia Pentagrammata di Cangiullo, e la danzatrice Hilary Mostert balla sulle parole di un testo di Marinetti. Gli arrangiamenti musicali sono del maestro Antonello Neri che interpreta gli spartiti di Silvio Mix e di Luigi Russolo, l’aiuto regia è di Giancarlo Gentilucci. Lo spettacolo segue una struttura tripartita in modo da evidenziare i vari e molteplici linguaggi e le invenzioni futuriste dall’anteguerra (interventismo), in guerra 1915-18 (esperienza al fronte), fino al dopoguerra (delusione e dispersione dei futuristi). Consapevole delle innovazioni dell’avanguardia storica, Mauri compie una valutazione analitica del Futurismo, attuando una sorta di ricostruzione filologica originale sui testi del Teatro Parolibero e delle Poesie Parolibere, della Poesia Pentagrammata, e gli spartiti di Luigi Russolo e di Silvio Mix. Per la Cinematografia futurista , rara e quasi del tutto perduta, Mauri proietta un suo ritrovamento presso l’Istituto Luce di Roma, un nastro di pochi minuti, dove la firma è cancellata; probabilmente di Settimelli e Corra. Nella proiezione si vede l’animazione di un disegno astratto, sembra di Balla ma è molto simile a uno dei primi disegni di Corra. La banda, a volte in platea, altre sul palcoscenico, ha una funzione evocativa di avvenimenti cruciali: lo scoppio della guerra, il funerale futurista, la vittoria finale. I personaggi sono più di 50. Lo spettacolo dura 4 ore.

Dora Aceto in Fabio Mauri, Io sono un ariano, Lampi di stampa, Milano 2009, p. 224.

Foto: © Marcello Norberth, 1980; © Maria Mulas, 1982; © Elisabetta Catalano, 1980.

nel Catalogo Generale

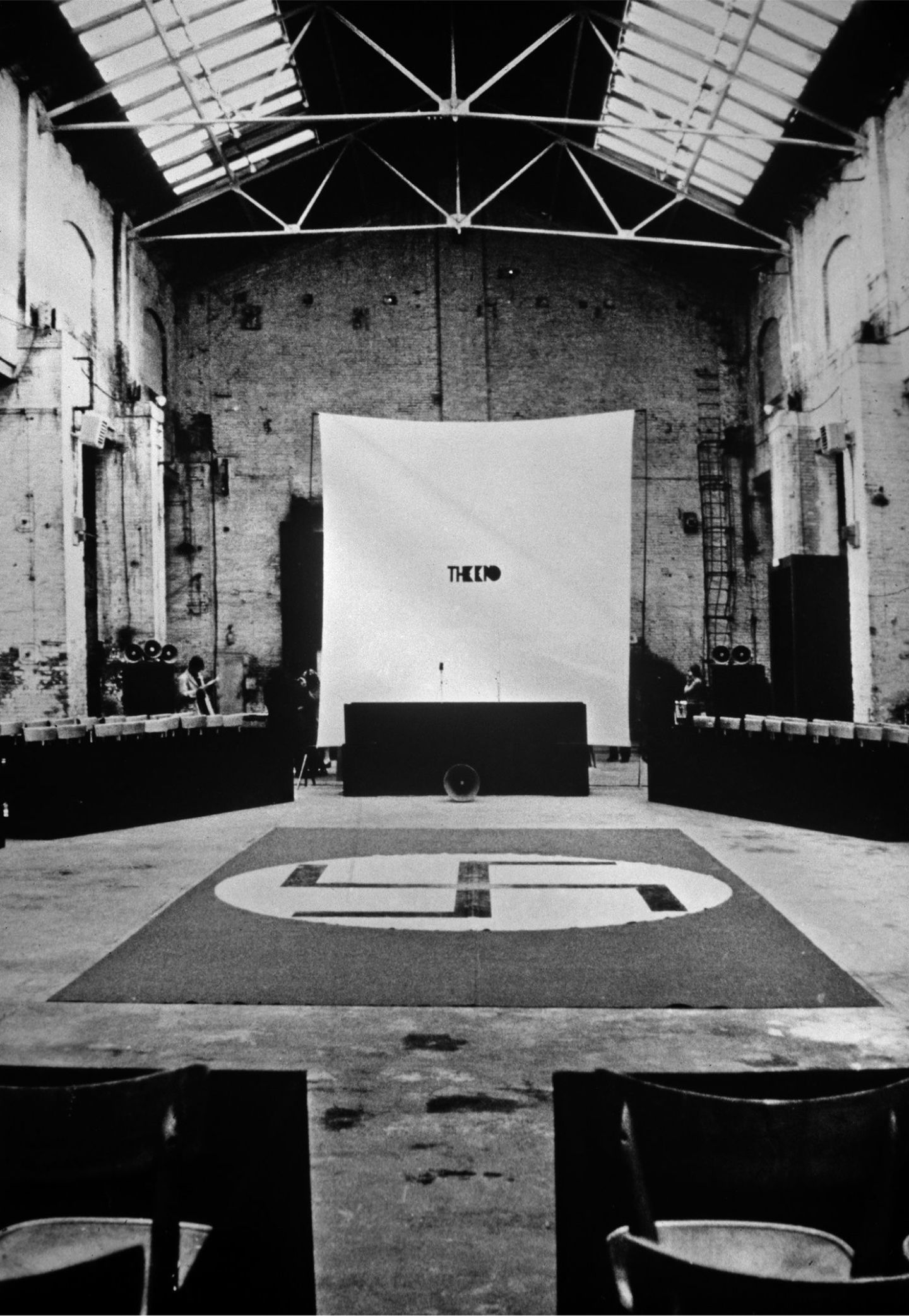

CHE COSA È LA FILOSOFIA. HEIDEGGER E LA QUESTIONE TEDESCA. CONCERTO DA TAVOLO, 1989

Performance

Dora Aceto in Fabio Mauri, Io sono un ariano, Lampi di stampa, Milano 2009, p. 268.

Foto: Claudio Abate, 2012.

nel Catalogo Generale

IL MURO OCCIDENTALE O DEL PIANTO, 1993

Valigie, borse, casse, involucri in cuoio, tela, cartone, legno, metallo, dischi, borraccia, manici di ombrello, stampe su carta, pianta di edera in vaso

400 × 400 × 60 cm

L'opera contiene una fotografia di © Elisabetta Catalano relativa alla performance Ebrea, 1971 di Fabio Mauri.

Foto: Graziano Arici, 1993.

Video: Dario Bellini, 2020.

nel Catalogo Generale

MACCHINA PER FORARE ACQUERELLI, 1990

Pantografo da scultore in ferro e legno, acquerello su carta, monete

370 × 160 × 290 cm

nel Catalogo Generale

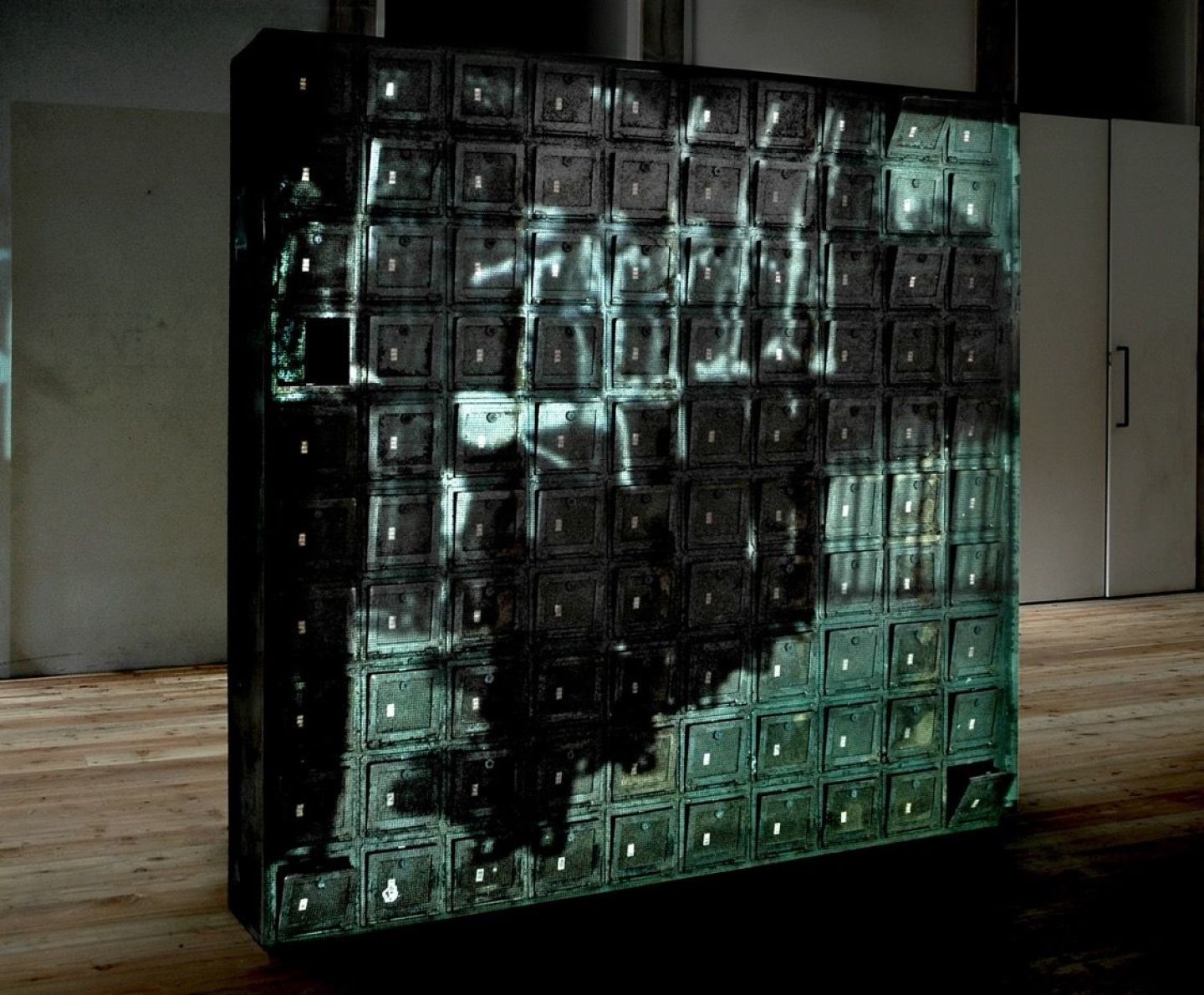

REBIBBIA, 2006

Proiezione digitale su mobile in ferro

197,5 × 190 × 30 cm

Dora Aceto in Fabio Mauri,Io sono un ariano, Lampi di stampa, Milano 2009, p. 452.

Foto: Sandro Mele.

nel Catalogo Generale

NON ERO NUOVO, 2009

Taglio su zerbino

201 × 420 × 1,8 cm

nel Catalogo Generale

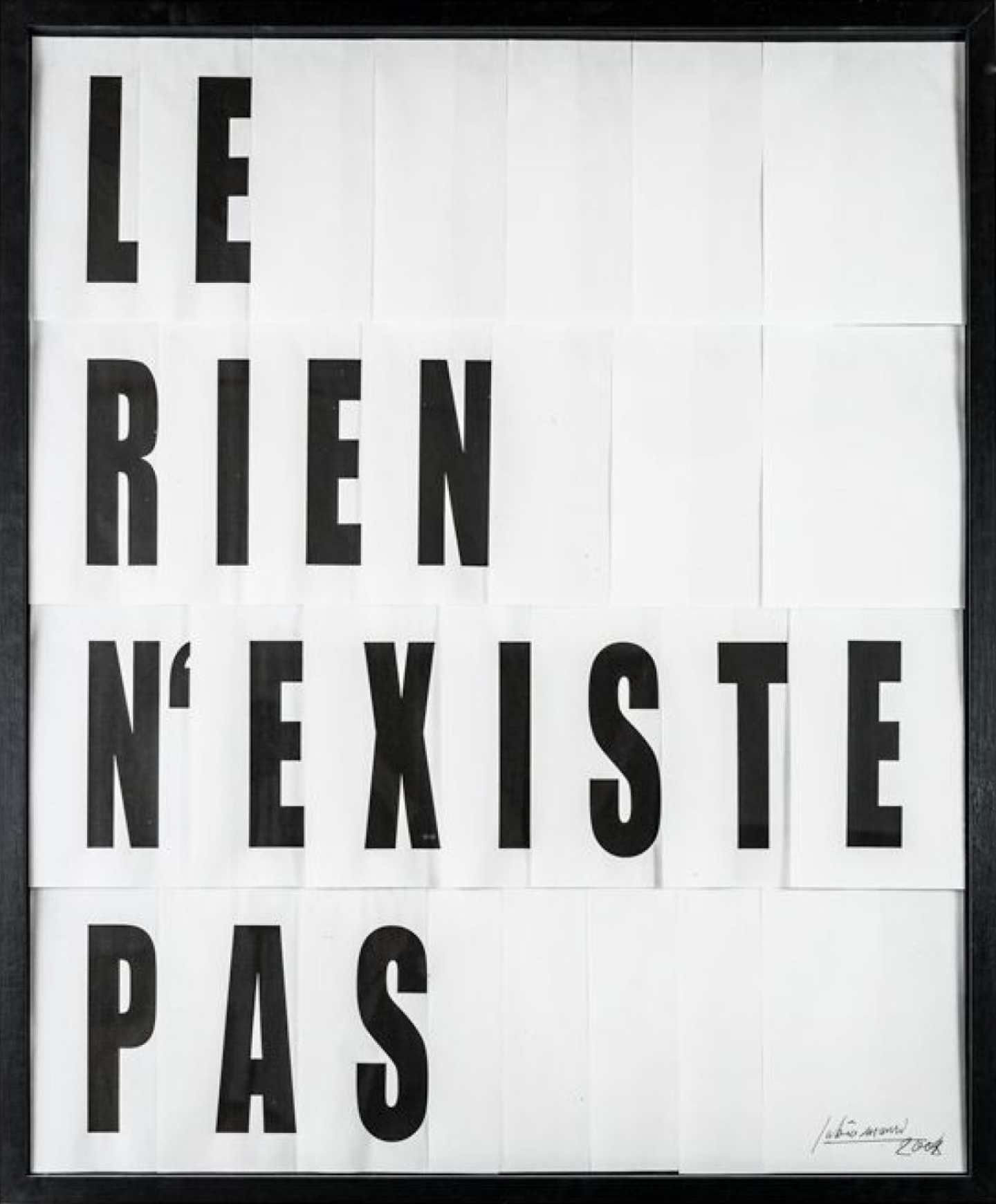

LE RIEN N’EXISTE PAS, 2008

Stampa digitale su carta, collage su tavola

125 × 103 cm

nel Catalogo Generale

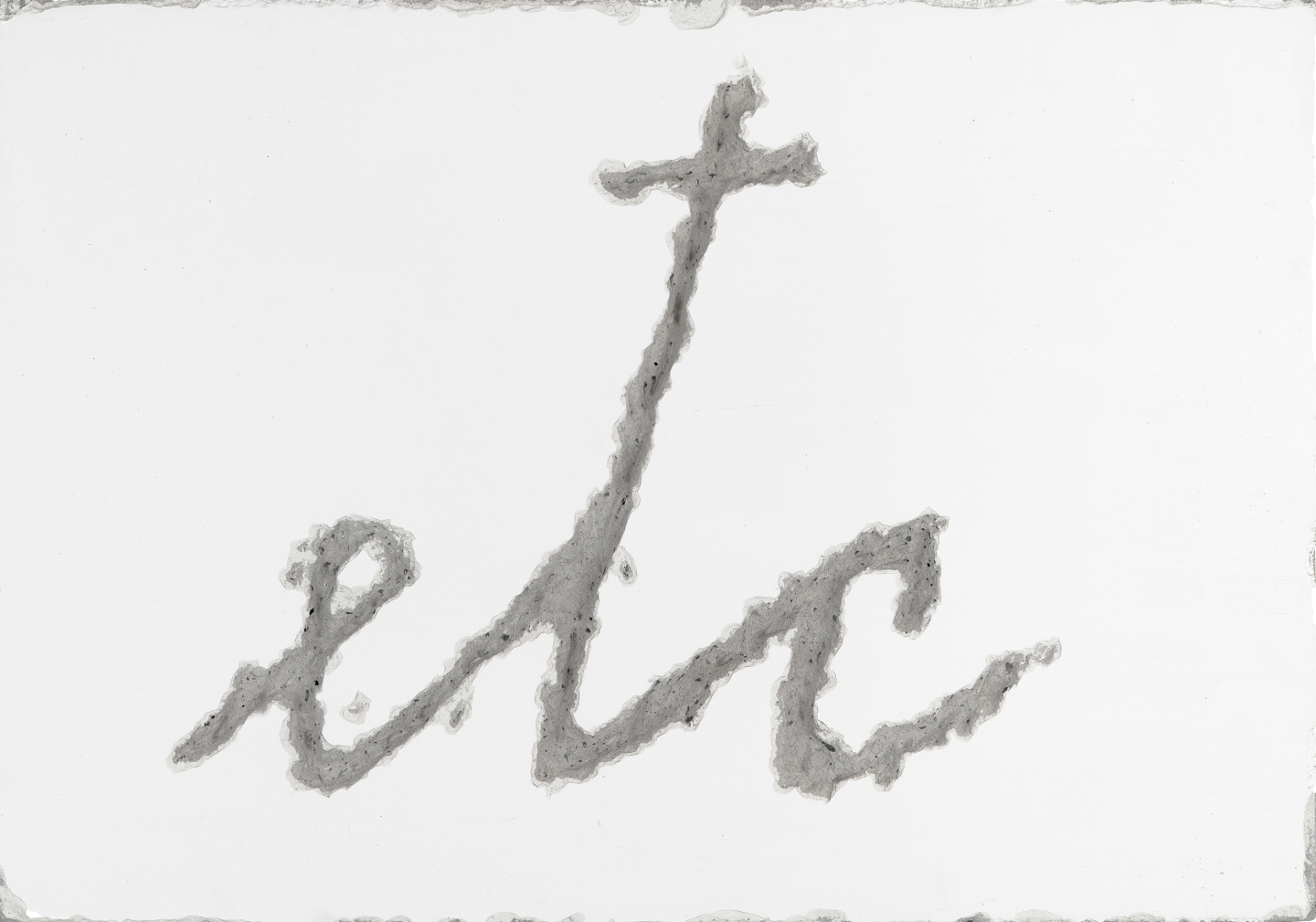

ETC, 2009

Incisione su cemento intonacato

68 × 98 × 9 cm

nel Catalogo Generale

VUOI SAPERNE DI PIÙ, VEDERNE DI PIÙ O FARE RICERCA? ACCEDI AL CATALOGO GENERALE A CURA DI CAROLYN CHRISTOV-BAKARGIEV

Catalogo Generale Catalogo Generale